名機と知られるBOSS CE-1 Chorus Ensembleをレビュー、この記事では製造番号や電源コードから生産時期の判別方法や、年代による音の違いを紹介します。

BOSS CE-1といえば独特な形状の筐体が特徴であり、コーラスやヴィブラートエフェクターとしてだけでなく、プリアンプ効果が得られるペダルです。

所長が憧れるミュージシャンも愛用するペダル、手にすることで気付いたことが色々ありました。

BOSS CE-1の仕様や特徴について

筐体はデカイ、弁当箱と呼ばれていたことも頷けます。

横幅BOSSのコンパクトペダル3台分、エフェクターボード内の存在感、圧迫感は相当なものです。

フットスイッチは2つ、仕様は以下のとおりです。

- 左のスイッチ→エフェクトのON/OFF、

- 右のスイッチ→コーラス/ヴィブラートの切り替え

左のランプはON/OFFで点灯ではなく、入力信号に対して点灯します。

この左のランプはファズなどの過大な入力が入ると、ずっと点灯したような状態(オーバーロード)になりますが壊れません。

右のランプはエフェクトOFFで常時点灯(点滅なし)、エフェクトONで各エフェクトのエフェクトスピードに応じて点滅します。

コーラスとヴィブラートについて

コーラス/ヴィブラートは、各々にツマミが分かれています。

- コーラス:Intensity

- ヴィブラート:RateとDepth

上記ツマミで、エフェクトの効きを調整できます。

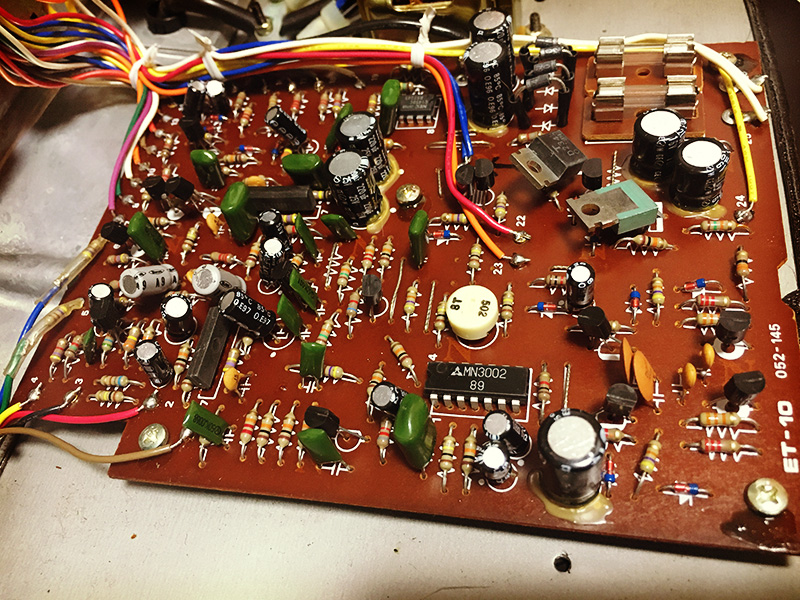

コーラス/ヴィブラート部の心臓部となるオペアンプには、今では入手困難な松下製のBBD素子MN3002がのっています。

もし仮に壊れた場合、ドンズバでリプレイスできるパーツがないのも悩みの種。

念のため、修理時に使えると言われている、MN3001は確保していますが不安は尽きません。

CE-1のプリアンプと使われているICについて

CE-1は繋ぐだけでプリアンプ効果が得られ、プリアンプセクションはHigh/Lowが切り替えできるだけでなく、エフェクトOFF時でもLevelのツマミで音量を調整できます。

プリアンプセクションはICを中心に構築されており、所有していたCE-1たちは以下3種類のICが乗っていました。

- TA7504S

- TA7136P1

- TA7136AP

TA7136APは銀ネジ期BOSS DS-1にも使われています。所長が弾いたCE-1では上記3種類のICでしたが、全部で4種類あることは確認しています。

プリアンプICによって、ある程度音の傾向はあるように感じています(他のパーツ構成の影響、経年変化もあると思われます)。

そして、ICからおおよその製造年を判別だけでなく、製造番号などからも製造された時を判別できることに気が付きました。

CE-1製造年はシリアルではなく製造番号や電源コードから判別が可能

BOSSエフェクターで製造年を調べる場合、シリアル番号がわかれば年代特定できるものですが、CE-1の場合は年代特定できるシリアルの記載がありません。

製造年を特定する方法は公表されていませんが友人の協力もあり、複数台のデータから推測するに、製造番号の一番左の数字で製造年がわかるのではないか?と。

例えば0から始まる場合は80年製、8で始まる場合は78年製といった感じですね。

0で始まる個体はありますが1970年には販売されていません

ただしこの法則が当てはまるのは、製造番号のプレートが日本語表記の場合のみ。

英語表記の場合はイレギュラーなケースが多いため、現在も調査中です^^;

以上のことから使われているICなども含め、所長の手元にあるCE-1は76〜77年、78〜79年の頃だと推測しています。

ICは同時期に発売されていたDS-1の仕様にも基づいています。

製造番号のプレートに記載された会社名が、ローランド株式会社ではなくボス株式会社の個体もあります。

例えば、ボス株式会社の表示で製造番号が4始まりの場合。

おそらく84年製か?80年代の物となると、ボス名義になるのか?など妄想は尽きません(笑)

この記事を書いた後日、Twitterで、電源コードに製造年が書かれていることを教えていただきました!

当方が所有する76年製と思っていた、個体のケーブルをみたところ、77年と印字されていました。

他の個体も調べてみたところ、製造番号と電源ケーブルの表記が一致しているケース。

もしくは電源ケーブルの記載が製造番号よりも、1年遅れで記載されているケースが多い傾向が見られます。

現状、製造番号のプレートが日本語表記であれば、以下いずれかの方法で近しい年代特定ができると考えています^^

- プリアンプICの種類

- 製造番号

- 電源ケーブルの印字

CE-1の年代特定について知ってるよ!という方がいらしたら、ぜひお教えください^^

BOSS CE-1のコーラスやヴィブラートサウンドについて紹介

このCE-1のコーラス、ヴィブラート、あのジャズコーラスアンプのコーラス部分を抜き取ったペダルと言われています。

コーラスやヴィブラートサウンドも年代によってエフェクトのかかり方が変わりますが、音は太く暖かみがあり、広がりのあるサウンド。

所長にとっては病みつきになる、中毒性のあるサウンドでした。

JC-40のコーラスとBOSS CE-2のコーラスサウンドをCE-1と比較してみた

同じくBOSSのアナログコーラスCE-2、JC-40のアンプ内蔵コーラスと比べても味わい深い、空間を埋めてくれるような感じがたまらないものがあります。

ただエフェクトサウンド(コーラス)の違いとして、CE-1のバイパス音、プリアンプを介していることが影響していると感じました。

CE-1の魅力であるプリアンプの音と効果について

CE-1最大の特徴と言えるのが、バイパス時でもプリアンプを通った音であることです。

音痩せしているとも言われますが、明らかに繋ぐだけで得られる音色の変化があります。

プリアンプセクションは、HighとLowインプットの2種類があり、Levelのツマミで音量の調整が可能です。

Levelはクリーンなアンプ、例えば、JC-120等なら音量が上がっていきますが、HighとLowで質感が異なります。

この2つのインプットモードは、繋ぐ楽器によってチョイスするものだそう。

一般的にギターはLow、Highはキーボードなどの楽器を繋ぐことを想定しています。

ちなみにHighでギターを繋ぐと太くなり、ツマミをまわしていくと割れるように歪んでいきます。

これは真空管アンプ、ドライブしていくアンプに繋ぐと顕著です。

以下の動画のような効果、クランチサウンドを得ることができます。

動画ではOrganic Sounds Sciroccoを使いました

クランチするアンプであれば、プッシュし歪ませることもできます。

あとLowの場合ですと、ギター側のボリュームを絞った時もこもりにくくなります。

CE-1は入力インピーダンスが低いのも特徴であり、バッファーと組み合わせて鳴らすことでサウンドが変化します。

CE-1はバッファー(バッファードペダル)と組み合わせて使うのがおすすめ

CE-1は入力インピーダンスが低いため、特にHighモードでは高域の劣化や音がこもって聴こえるなど音痩せを感じる人もいるでしょう。

音痩せはCE-1単体で繋いだ時のお話です。

音痩せを感じる場合はバッファードペダルと併用、例えばBOSSなどを前段に繋ぐことで、インピーダンスをマッチさせた状態で鳴らすことができます。

CE-1の前段にバッファーペダルを繋ぐことで、バイパス音の音痩解消だけでなく、コーラス等のエフェクトサウンドも変わります。

音痩せと感じる部分が解消されるだけでなく、プリアンプとしての効果や音色を感じることもできます。

つまり何らかのバッファーと組み合わせて使うことで特徴である、暖かみや柔らかさ、コンプ感は付加してくれるということです。

所長が好きなミュージシャン、John Frusciante(ジョン・フルシアンテ)氏、またChar氏のエフェクターボードを見た時でも、何らかのバッファードペダルを前段に繋いでいることも頷けました。

CE-1の前段につなぐバッファーペダルも選びたいところ

前段に繋ぐバッファーペダルは、バイパス音に影響します。

例えば、Strymon Flintをバッファードモードの場合、キラキラした音になりすぎる気がして所長はイマイチな感じでした。

所長の好みからすると80年代のBOSSコンパクトであれば、どこか丸く柔らかいバッファーサウンドが良い塩梅で交じりあい、CE-1の良さも引き出してくれると感じています。

では、1976年製と1978年製のCE-1と、89年製BOSS DS-2(日本製)をバッファーとして、比較した動画をご覧ください。

- バッファーなしのバイパス音、エフェクト音

- バッファーありのバイパス音、エフェクト音

以下の動画ではわかりやすいように、Highインプットで比較しています。

バッファーありなしで試すとバイパス音、エフェクト音ともに違うことがわかります。

さらにバッファー(DS-2)ありでも、そこまで煌びやかにならず、CE-1の個性も消されないと感じました。

前段に繋ぐバッファーペダル、もしくはインピーダンスコントロール、またの機会に検証してみたいと考えています^^

CE-1のプリアンプは前段に繋ぐ歪みペダルの挙動にも影響を及ぼす

言葉で説明するのは難しいのですが、CE-1のLevelの設定次第で歪み方や音量、頭打ちする加減など前段に繋ぐ歪みペダルの挙動にも影響します。

影響を与える理由として、CE-1の持つ独特なレンジ感やグッと音がまとまるような特性が関係していると考えられます。

例えば、Hizmaxで動画ぐらいのボリューム設定で鳴らした場合で見てみましょう。

CE-1を繋げない場合、ここまで音量は上がらず下がってしまいます。

単にエフェクトサウンドではなく、CE-1を繋ぐことで得られる恩恵、音色の変化などチェックされてみると面白いです。

HighとLowインプットでは位相が変わる

CE-1のHighLowインプットですが、実はHighインプット側で鳴らすと位相が反転します。

もしバンドアンサンブルの中で鳴らした時、音の抜けが悪いな自分の音が聴こえにくいなそう感じた時があれば、HighとLowを切り替えてみるのも一つです。

切り替えると音色は変わりますが、現場でこういった対応が効くのもCE-1の魅力の一つですね。

CE-1は年代で使われているICが異なりますが、音も違うことに着目してみました。

CE-1は製造年でどう音が違うのか?弾き比べ検証してみた

様々なCE-1を弾いた結果、製造された時期(製造年)で音が異なることがわかりました。

製造年代別に弾き比べた印象としてバイパスやエフェクト音は後年になるにつれ、タイトで綺麗な音になる傾向を感じました。

以下の製造年代別に複数台のCE-1をチェック、弾き比べしてみました。

- 1976年製

- 1977年製

- 1978年製

- 1980年製

では、実際に製造年別に音の違いを動画で紹介していきます。

比較すると78年製のほうが、ローミッドにピークのある鳴りをしている印象であり、ロックなサウンドに合いそうですね^^

80年製のものになると、コーラスサウンド含め、音がきれいになる印象でポップスなんかで使いたいですね。

年代的にも新しいものとなるので、パーツが劣化していないのもあるかもしれません。

所長が所有する77年製と78年製ですと、77年製のほうが元気で輪郭のある音に感じました。

パーツの劣化具合など年代だけで傾向は語れないのはもちろんですが、プリアンプ部のICによって、音の傾向はあると感じました。

CE-1の個体差について1978年製で検証してみた

1978年製のCE-1をエフェクターブック編集長さんからお借りし、手持ちの78年製とも比較してみました。

同時期の物と思って弾きましたが、先ほど紹介した77年製のものと雰囲気が似ていました。

さらに一緒にCE-1の検証、研究をしていた友人が所有する78年製のCE-1も借りて検証してみました。

友人の個体は所長の持っている78年製に近かったですね。

所長の所有していた77年製、エフェクターブック編集長さんの個体ともに、状態が良いことやメンテナンスされていた個体でした。

明確な答えはでていませんが、内部パーツなど情報を取れば個体差による違いもわかるかもしれません。

製造年の判別精度が高ければ、こういった差はもっと少なくなるかもしれません。誰か、一緒に研究してほしいです(笑)

1976年製のCE-1だけは回路が違う

1976年製のCE-1はプリアンプICがTA7504Sであり、回路も後年のものと違います。

回路変更があった理由は謎ですが、もしかすると入力の問題を改善するためであったとも考えられます。

実は1976年製の場合は前にバッファーを繋いであげるなど、ローインピーダンスで入力しないとエフェクトの効きが弱くなるからです。

CE-1がもともと、ギター用ではなかったのも頷けます。

ただし、良い感じにしょぼくれたイナたいという言葉がハマるサウンドに感じました。

プリアンプ含め様々な魅力があるCE-1ですが、価格が高騰していることから入手しにくくなっています。

現行品でCE-1のプリアンプサウンドを含め、クオリティーの高いモデルを紹介します。

CE-1のプリアンプ効果を期待できる現行品ペダルを紹介

CE-1を再現している現行品ペダルであれば、RETRO SONIC Chorus Ensambleは良かったです。

ただし、CE-1のクローンペダルと考えるとPastFx Chorus Ensembleに軍配が上がります。

詳しくはレビュー記事をご覧になってほしいのですが、再現度がすごいです。

CE-1ではありませんが、5150 Chorusのプリアンプ/バッファー部分も似ていると感じました。

5150 Chorusの元ネタはRoland DC-30、CE-1と同時期に販売されていた機材です。

CE-1が壊れた時のことを考えると、上記のペダルをバックアップ用として確保しておくのも一つの手段です。

製造年代別にサウンドの特徴と違いをまとめてみます

所長が弾いたCE-1で、製造年代別にサウンドの違いや特徴をまとめてみます。

- 76年製→良い感じにしょぼくれた落ち着いたサウンド

- 77年製→明瞭でありながら柔らかさのあるサウンド

- 78年製→太さ、ごつさのある派手なサウンド

- 80年製→クリアで煌びやかなサウンド

所長の好みは初期仕様の76〜77年製と78年製、何よりもプリアンプ効果に感動しました。

所長が好きなCE-1は初期仕様と78年製の個体でした

所長が好きだったBOSS CE-1は、初期仕様の76年製(おそらくは77年製)と78年製のCE-1です。

中でも求めていた音、イメージする音がしたのは78年製の個体でした( ̄▽ ̄)

バッファーと組み合わせるのであれば、初期仕様のCE-1も捨てがたい。

CE-1は数台持っていましたが、保管場所にも困るので76年、78年製を手元に残しています^^

ちなみに色々な年代を弾いて思ったのが、後年に生産されたCE-1のほうが扱いやすくなっている、ギターにも使うことが想定されているとも感じました。

CE-1は古いペダルですが実用的で実戦的であり、いまだに使われている理由を垣間見れた気もしました。

あとはCE-1の歪む特性を活かし、アンプをプッシュする感じも好きでしたね。

単にエフェクトサウンドだけでなく、+αの効果によるサウンドメイクの中核となり得る、ボードから外せなくなりそうなペダルです。

もちろんコーラスサウンドやヴィブラートサウンドも立体的であり、奥行感のある音で非常に魅力を感じました。

好きなミュージシャンがCE-1を使っているなら、一度は体感してみてほしいペダルです。

BOSS CE-1の中古相場は60,000円〜、箱付き美品だと100,000円〜ぐらいと、記事をはじめて書いた2016年当時から比べると高くなりました…

コメント