1977年に登場したオーバードライブペダルの祖、名機と名高いBOSS OD-1をシリアルナンバー別に比較、貴重な初期型も併せ、徹底レビューします!

今回、レビューするOD-1はオペアンプ別に4種類(全て銀ネジ仕様)、複数台用意しました。

- RC3403ADB×4台(内2台はシリアルナンバー6000番台)

- NEC μPC4741C×2台

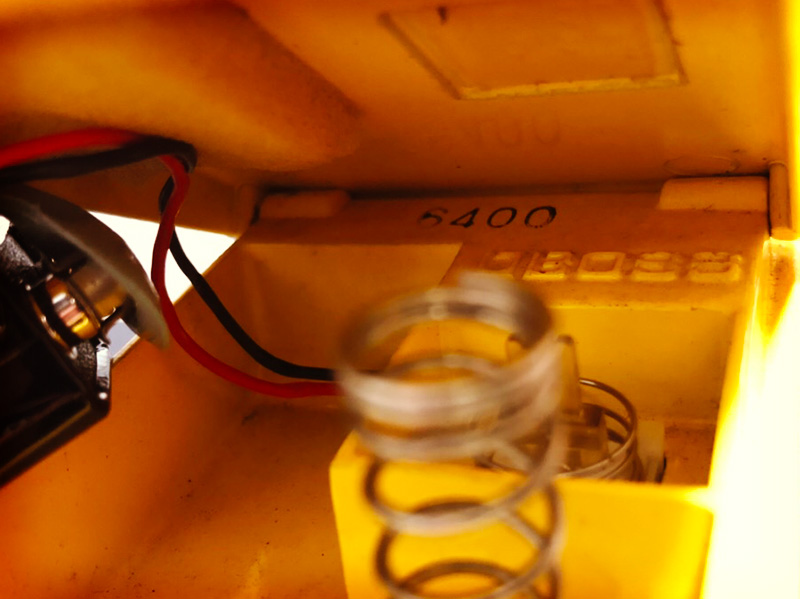

RC3403ADBのOD-1はなんと…貴重な最初期の6400番も用意できました^^

- NEC C4558C

友人の協力のもと、揃えることができました。

OD-1は既に様々なレビューを見かけますが、手に取ることでわかったこと、魅力を知る機会となりました。

この記事をご覧いただくことで、好みに近いOD-1を選びの参考になれば嬉しいです^^

検証するOD-1は代表的なオペアンプ3種類の個体を用意した

検証するにあたり、OD-1に採用されている以下、オペアンプ3種類の個体を用意しました。

- レイセオン RC3403ADB

- NEC μPC4741C

- NEC C4558C

写真と併せ、どんなオペアンプか見ていきましょう。

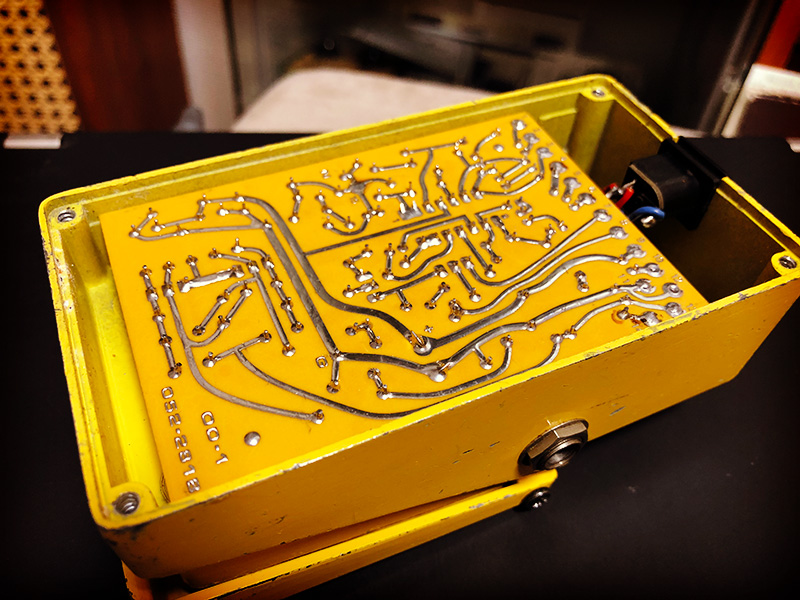

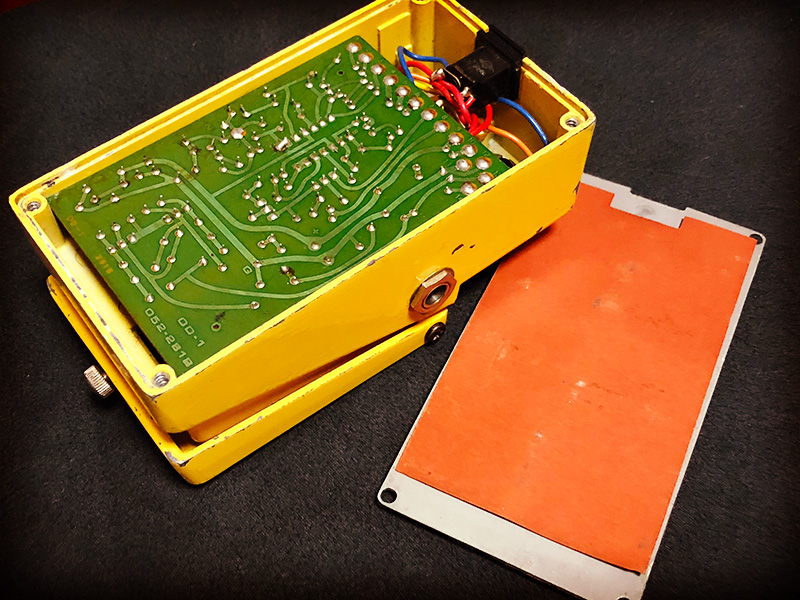

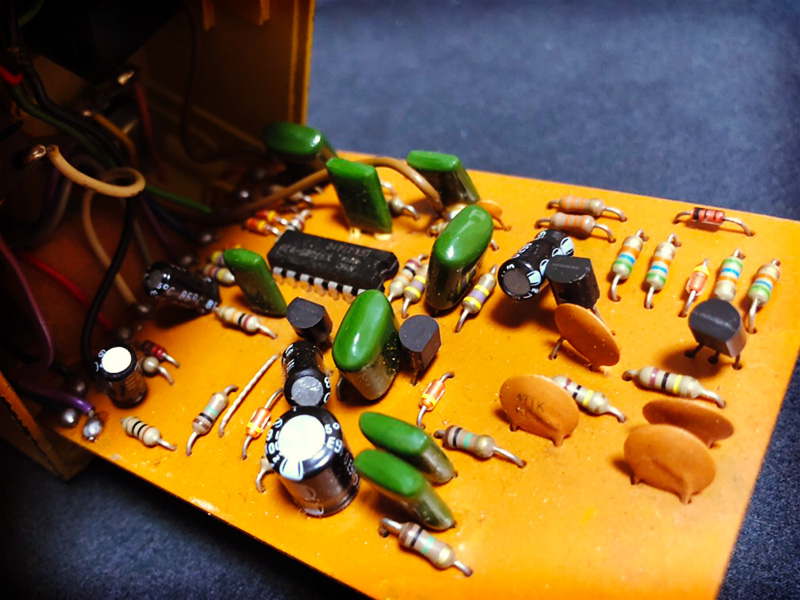

6900番のOD-1は初期型(1978年製)スケルトンスイッチの個体となり、オペアンプにはレイセオンのRC3403ADBがのっています。

基板は茶色ではなく乳白色、後年のモデルでは見ない基板の色です。

絶縁シートは今のようにプラスチックの板ではなく、紙でした。

巷でよくいわれているのが、このRC3403ADBは壊れやすいとのこと。

Over Drive BOOKにも書かれていましたが、とにかく品質のばらつきもあったそう。

その後、オペアンプが変更されてNEC μPC4741CのOD-1が登場します。

スイッチは黒いタイプに変わり、オペアンプにはNEC μPC4741Cがのっています。

この頃も、絶縁シートは紙のままです。

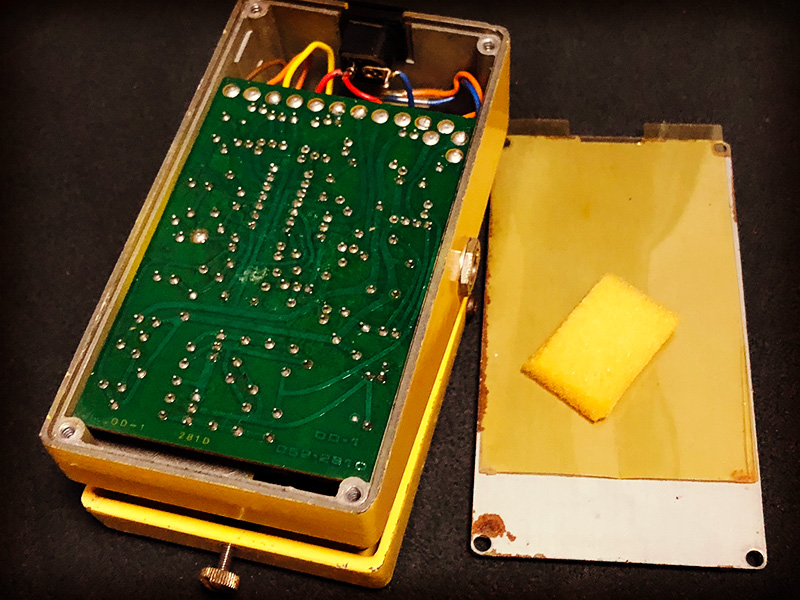

デュアルオペアンプNEC C4558Cを搭載、ちょうどクアッドオペアンプから移行されていく時期のものと思われます。

絶縁シートも紙ではなく、プラスチックになります。

結論からいうと、各年代でOD-1の音は違うことがわかりましたし予想していたよりも歪む、アウトプットレベルも大きい。

軽く歪ませた状態でも心地よい音に聴こえる、不思議な感覚を覚えました。

OD-1のサウンド個性はクアッドオペアンプにあり

個人的にOD-1たる個性、それはクアッドオペアンプにあると感じました。

渇いたカーンと抜けるような高域、バイト感、密度のある中高域の出方など、他にはない個性を感じました。

例えば、中域もしっかり鳴りますが、TSペダルとは全く異なります。

LEVEL(ボリューム)やOVERDEIVE(ゲイン)ともに、12時あたりでは低域はやや削れて聴こえます。

このニュアンスが大型アンプ等のブースターペダルとして、使用した時にハマる印象を受けました。

所長の環境ですがJC-40で鳴らした感じであれば、中高域~中域にかけて音の密度感が作用してか、好みな音が鳴ってくれました。

出音の印象するとJC-120で鳴らしても、良い感じに鳴ってくれるでしょうね。

上記の印象を、最も色濃く感じたのがRC3403ADBのOD-1でした。

以降のモデルになるにつれて徐々に、中低域に厚みが出てくる印象でした。

今回比べた個体でいうと、デュアルオペアンプのNEC4558CがOD-1らしさは薄れると感じました。

ただ、NEC C4558CのOD-1は扱いやすい、好みという人もいるでしょうね。

肉厚のある中低域があり、セッティング12時でも低域側が削られず、重心が低めで図太さを感じた音だったからです。

オペアンプの違いによる音は善し悪しではなく、好みでチョイスすれば良いと考えます。

2つのツマミでも多彩なサウンドが作れる

ちなみにクアッドオペアンプモデル、ボリュームを上げると高域側が張り出し、ドライブを上げていくと低域側が飽和してきます。

つまり、2ノブしかありませんが、出音の調整が効くというのも驚きでした。

RC3403ADBが搭載されたOD-1をシリアルナンバー別に検証してみた

クアッドオペアンプであるRC3403ADB(レイセオンオペアンプ)がのった、OD-1シリアルナンバー別にの音を比較してみました。

比較したのは個体は以下、4つの個体です。

- #6400(シリアルナンバー6400番台)

- #6900(シリアルナンバー6900番台)

- #7300(シリアルナンバー7300番台)

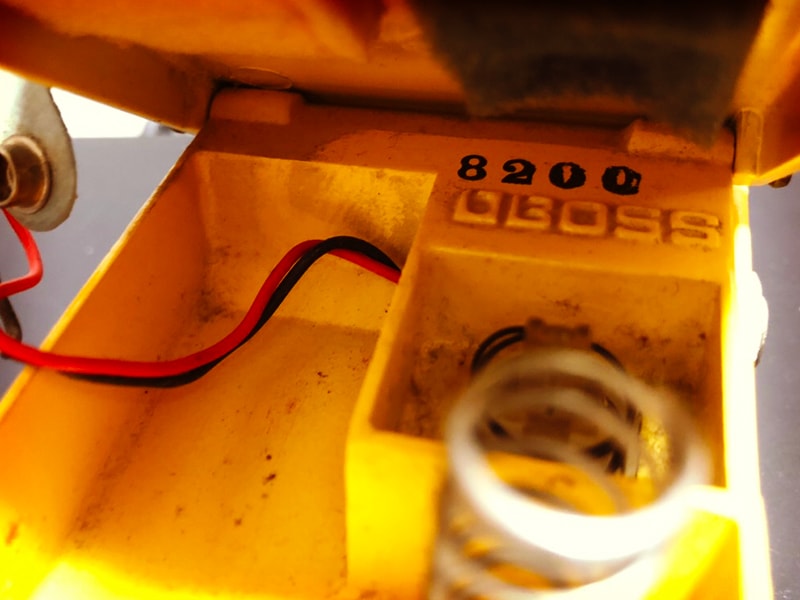

- #8200(シリアルナンバー8200番台)

協力してくれた友人達に感謝です。ちなみにシリアルナンバーは、Boss Pedal Serial Number Decoderで調べることも可能です。

では、手持ちの#6900を基準にシリアルナンバー(製造年)別にサウンドを比較していきます!

シリアルナンバー6400番と6900番のOD-1を比較してみた

シリアルナンバー6400番といえば、OD-1の生産初年度にあたり、しかも最初期の貴重な個体です。

6400番のOD-1は、手持ちの6900番の個体とよく似ていました。

6900番のほうがやや音の重心が低く、6400番は音がややクリアで原音を感じるといった程度で個体差レベルの違いに感じました。

例えば、6400番を持っている人がバックアップとして6900番を買っても、大きく期待を裏切られないでしょうね。

シリアルナンバー6900番と7300番のOD-1を比較してみた

6900番と7300番のOD-1は、出音の印象として肉薄した傾向にあると感じました。

7300番のほうがやや高域に伸びがあるように感じましたが、そこまで大きな差は感じられませんでした。

違いが製造年や個体差、パーツの劣化によるものの判断が難しい差でした。

シリアルナンバー6900番と8200番のOD-1を比較してみた

ハイミッドに特徴のある抜けの良い渇いたサウンド、レイセオンはレイセオンの音に感じました。

個体差もあるので一概にはいえないものの、8200番の個体もローミッド側の出方、音の厚みに差はあれどレイセオンオペアンプの魅力は感じ取れました。

実はレイセオンオペアンプが乗っている、BOSS GE-6でも環境によってはOD-1に寄せることも可能です。

OD-1(オペアンプ NEC μPC4741C)の個体差をチェック!

NEC μPC4741CのOD-1は友人と、きになるおもちゃさんからお借りしました。

シリアルナンバーは8700番と、友人が所有しているNEC μPC4741C個体よりも古い個体です。

個体差ですが、今回お借りしたきになるおもちゃさんの個体は高域にピークを感じるものの、NEC μPC4741Cの特徴は感じられました。

やはりレイセオンが乗ったOD-1と比べると、ハイミッドの鳴り方はまろやかです。

OD-1はオペアンプによって音に違いがあることはもちろん。個性のあるペダルだと感じました。

BOSS OD-1はエフェクトONで位相が反転する

BOSS OD-1、エフェクトをONにすることで位相が反転します。

位相が変わった時の変化を、6900番台のレイセオンOD-1で音を録ってみました。

動画序盤、エフェクトONにした時は位相が反転(逆位相)で、途中から画面左後ろにある機材で位相を正位相に変換して鳴らしています。

OD-1の個性は感じられつつも正位相にすることで、音にミッドやミッドローあたりが聴こえやすく前面に出てきます。

位相はエフェクターだけでなく、繋ぐアンプやギターによっても変わります。

例えばJC-120ならディストーションスイッチを入れると位相を反転できるので、OD-1と組み合わせて鳴らしてみると面白いですね。

バイパス(バッファー)音も現行BOSSペダルと違う

BOSSといえばバッファードペダルとして知られていますが、OD-1のバイパス(バッファー)音は現行のBOSSペダルと違います。

70年代、80年代、90年代と年代によってバイパス音は異なります。

キラキラしたバイパス音ではなく、くたびれた音でバッファが絡んでいない音に感じました。

バッファーサウンドの違いは、OD-1の入力インピーダンスも関係していると考えられます。

OD-1の入力インピーダンスはクアッドオペアンプ期で220kΩ、デュアルオペアンプ期で470kΩとのこと*。

※情報提供:Thanks Zauber Pedals

一般的なペダルでいえば、1MΩであることから入力インピーダンスは低いといえます。

どうしてこの設計なのか?不明ですが、エフェクトサウンドのみだけでなく、バイパス音にもOD-1サウンドの秘密が潜んでいると考えいます。

RC3403ADBが搭載されたBOSS GE-6でもOD-1に近い音が鳴る

OD-1以外にも同年代に発売されていたBOSS GE-6にも、レイセオンオペアンプ(RC3403ADB)が搭載されていました。

そこでGE-6で、OD-1サウンドに寄せてみようと検証してみました。

アンプを歪ませた状態で鳴らすなど環境次第によるものの、肉薄したサウンドを鳴らすことができました。

ハイミッドの質感などはやはり、RC3403ADB特有のサウンドなのでしょうね。

BOSS OD-1とSD-1では音は違う

BOSS OD-1とSD-1を同じオペアンプ、NEC4558が乗った個体を比較したところ、音は違いました。

同じNEC4558のオペアンプとはいえ、OD-1のほうがややダークに感じ、ツマミのセッティングをかえても同じ音にはなりませんでした。

SD-1と変わらないといった情報も目にしますが、今回の検証では用意できなかったJRC4558がのったOD-1である可能性があります。

まとめ!BOSS OD-1の魅力と所長が好きだった個体について

今回これだけのOD-1を試すことで、このペダルの持つ魅力に引き寄せられてしまいました。

OD-1が世に言われている生産時期による音の違い、体感することで納得できましたし、今でも十分使えるペダルと実感しました。

バイパス音も初期になればなるほど、まろやかなコンプ感があるなど現行BOSSペダルとの違いも感じました。

所長は6000番台のOD-1、つまりはRC3403ADBの個体が好きでした。

手元のセッティング次第でNEC μPC4741Cに寄らせれますし、やはりOD-1の個性を一番強く感じたからです。

それとRC3403ADBの場合、興味深かったのが手持ちのドライブアンプをブーストさせた時の挙動でした。

クリーンアンプで踏んだ時と違い、中域~中低域にかけて肉厚感がグッと増す、この特徴もRC3403ADBが好みだった理由でした。

機材を貸してくれた友人と話をしていたのですが、OD-1が奏でるサウンドはどこか馴染みのある音なのですよね。

例えば、歌謡曲などで聴いた音、味わいと懐かしい音も感じたのも理由かもしれません。

所長もこのOD-1は是非、歌モノのバンドでは使ってみたい感じたペダルです。

昨今、発売されている物のほうが使い所が多く、扱いやすいペダルは存在します。

ただ、名機と呼ばれたペダルを知る、触れることの大切さを再確認できたペダルでした。

最後に。OD-1に興味を持たせてくれた@ConstipatedBeckさん、ありがとうございました!

コメント